| Предыдущая тема :: Следующая тема |

| Автор |

Сообщение |

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 15 Feb 2025, Sat, 16:12 Заголовок сообщения: Добавлено: 15 Feb 2025, Sat, 16:12 Заголовок сообщения: |

|

|

Историческое расследование

или как от знаменательной даты столетия "белорусского БАМа 20-х" выйти на истоки рождения постоянного гарнизона Полоцкого укрепленного района - 16-ый пулеметный батальон.

В 1923 году уже велись проектные работы по строительству железной дороги Орша – Лепель имевшей важное стратегическое значение для развертывания армии по мобилизации в угрожаемый период грядущей войны. В то время существовали планы строительства Лепельского укрепленного района. Для занятия его войсками в начальный период войны требовалось еще в мирное время создать удобные подъездные пути. В августе – сентябре 1924 года принимается решение (предложение внесено Тухачевским и Уншлихтом) о неотложном строительстве железнодорожной ветки от Орши к Лепелю. (По приказу РВС СССР от 8 сентября 1924 года №1115/176 железнодорожный полк включал 1279 человек. Было в жд войсках 11 жд полков, саперного батальона в их составе нет). Согласно Приказа РВС СССР от 23 сентября 1924 года №1183/188 создается отдельный корпус войск путей сообщения (по постройке железнодорожной линии Орша - Лепель). Корпус (численность около 10 тыс. бойцов и командиров), помимо управления и частей обеспечения, включал в себя 1-ю и 2-ю дивизии. 1-я дивизия под командованием В.А. Жаркова имела 2, 3, 5 и 7 железнодорожные полки, 16-й саперный батальон Западного военного округа, Отдельный Транспортный батальон, Автоотряд 1-го автомотополка. 2-я дивизия под командованием П.Ф. Аппоровича имела в своем составе 4, 6, 10 и 11 железнодорожные полки и сводный саперный батальон Украинского военного округа. Как видим число саперных батальонов в то время в РККА было весьма ограниченным. Мы же особое внимание обратим на наличие в 1-ой дивизии 16-го саперного батальона, который был придан 1-ой дивизии.

С октября 1924 года начались подготовительные работы и заготовка материалов. Весной 1925 года железнодорожные полки разместились на назначенных им местах дислокации в готовности к проведению работ. С мая 1925 года приступили к полномасштабным работам по строительству железной дороги. Работы были очень трудоемки, особенно земляные. У строителей был всего 1 экскаватор, трактор и всего 22 автомобиля, поэтому работы приходилось выполнять в основном вручную. При строительстве активно использовалась полевая узкоколейная железная дорога с вагонетками на конной тяге. Очевидно, что сборно-разборная полевая узкоколейная железная дорога на строительстве могла появиться в то время только из Полоцка, где она существовала еще с царских времен. Напомню, что в 1907 – 1908 годах в Полоцке был строен военный городок в Задвинье, где разместилась 1-ая полевая железнодорожная рота, переформированная в 1910 году в 5-ый железнодорожный батальон. Железнодорожный батальон имел на складах огромное количество звеньев полевой железной дороги (закуплена в Германии у фирмы Круппа еще до Первой мировой войны) и запас вагонеток. Причем масса военного имущества была столь значительной, что даже немцы в период оккупации 1918 года не решились заняться ее вывозом из Полоцка. Увы, и поныне довольно трудно найти в открытом доступе документы по воинским частям первых лет существования Красной армии, особенно с учетом их постоянных сокращений, переформирований и переименований. Однако, сопоставляя разные данные, можно прийти к выводу, что после окончания Советско-польской войны на материальной базе бывшего 5-го железнодорожного батальона Русской императорской армии в Полоцке был сформирован 16-ый саперный батальон. В 1925 году он принимает деятельное участие в строительстве железной дороги Орша – Лепель, имевшей важное военное значение. Была она в основном для развертывания войск Красной армии по мобилизации у госграницы СССР того времени. Во второй же половите 20-х годов следы 16-го саперного батальона теряются, однако в Полоцке в это время появляется постоянный гарнизон укрепрайона из 16-го пулеметного батальона. Это мы знаем и из документов начала 30-х годов прошлого века, например из оперативно-инженерной характеристики Полоцкого укрепленного района, где в качестве гарнизона укрепрайона упоминаются 4-ый и 16-ый пулеметные батальоны и из воспоминаний ветеранов, записанных для нас сотрудниками полоцкого Музея боевой славы еще в 80-е годы 20-го столетия. Вот один из примеров: «Из сообщения по телефону от 31 июля 1987 г. полочанина Горбачева Николая Свиридовича. В 1928 – 1929 годах он служил во 2-ой Боровухе в 16-ом отдельном пулеметном батальоне. Деревянные бараки: первый слева от кладбища у кольца – штаб батальона, а во 2-ом рядом их казарма, столовая. Перед войной его призвали в 13-ый стрелковый полк 5-ой стрелковой дивизии. 13-ый стрелковый полк располагался в зданиях Кадетского корпуса (ныне в них Полоцкий государственный университет). 1939 году 5-ая стрелковая дивизия освобождала Западную Белоруссию и 13-ый стрелковый полк оказался в Белостокском выступе, где он и встретил Великую Отечественную войну в 1941 году. Кроме того 5-ая стрелковая дивизия и их полк воевали в Финляндии».

Итак, вырисовывается довольно интересная картина. В 1925 году 16-ый саперный батальон занят. Он участвует в строительстве железной дороги Орша – Лепель. Во второй половине следующего 1926 года под Полоцком начинают строиться 4 первых ДОТа относящиеся к Полоцкой предмостной позиции (располагались они дугой Экимань-Ксты-Черноручье-Бельчица). Судя по всему, здесь 16-ый саперный батальон помогал с доставкой грузов и стройматериалов к строительным площадкам посредством своей полевой железной дороги. Однако, по завершении строительства первых ДОТов под Полоцком в 1927 году, мы пока не нашли сведений о наличии постоянного крепостного гарнизона для занятия этих ДОТов, а в 1928 году мы знаем, что таковой гарнизон уже существовал – 16-ый пулеметный батальон. Логично будет предположить, что в условиях крайне низкой численности РККА в 20-е годы прошлого века 16-ый саперный батальон привлекли к решению нескольких задач одновременно: к обеспечению транспортом строительных работ по возведению укреплений под Полоцком и к обороне этих же укреплений. Так к 1928 году саперный батальон был преобразован в 16-ый пулеметный. Эта версия подтверждается находками на месте летних лагерей 16-го пулеметного батальона (у д. Глинище) личных вещей бойцов с маркировкой 16-го саперного батальона.

Интересно отметить, что здесь же на месте этих же лагерей были найдены и личные жетоны бойцов 50-го саперного батальона, относящегося к периоду формирования из 4-го и 16-го пулеметных батальонов 50-ой стрелковой дивизии призванной оборонять Полоцкий укрепленный район в середине 30-х годов прошлого века. Это и логично, воинская часть переименовывается, переформировывается, а люди все равно выезжают на прежнее удобное место летних лагерей.

Так же интересен для знающих людей и небольшой нюанс в воспоминаниях ветерана Н.С. Горбачева в той части, где он упоминает, что перед войной его призвали в 13-й стрелковый полк 5-ой стрелковой дивизии. Дело в том, что он служил в конце 20-х годов в 16-ом пулеметном батальоне. На основе 16-го пульбата в период с1934 по 1936 года была сформирована 50-ая стрелковая дивизия для обороны Полоцкого укрепрайона, а накануне Великой отечественной войны из 50-ой дивизии в 5-ую передается 2-ой полк с переименованием его в 13-ый, а из 5-ой в 50-ую переходит 13-ый полк с переименованием его во 2-ой краснознаменный. Эта ротация была сделана, чтобы очень опытная 5-ая дивизия поделилась закаленным личным составом с менее опытной в боевом отношении молодой 50-ой дивизией. Но мы для себя отметим, что Н.С. Горбачев в сущности то попал в свою же часть, в 16-ый пульбат, только с другим названием и другой организационной структурой… Стало быть, не смотря на перетасовки, даже планы по мобилизации приписного состава на случай войны не перетасовывались и бойцы попадали в свои части, что впрочем было не всегда, были и нестыковки в этой сфере, но не в данном случае…

увеличить до 1200x814

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x949

увеличить до 1200x799

увеличить до 1102x809 |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 02 Mar 2025, Sun, 11:30 Заголовок сообщения: Добавлено: 02 Mar 2025, Sun, 11:30 Заголовок сообщения: |

|

|

№252

ДОТ тип «Б двухэтажный»

Информация для составления Учетной карточки на ДОТ №252:

***

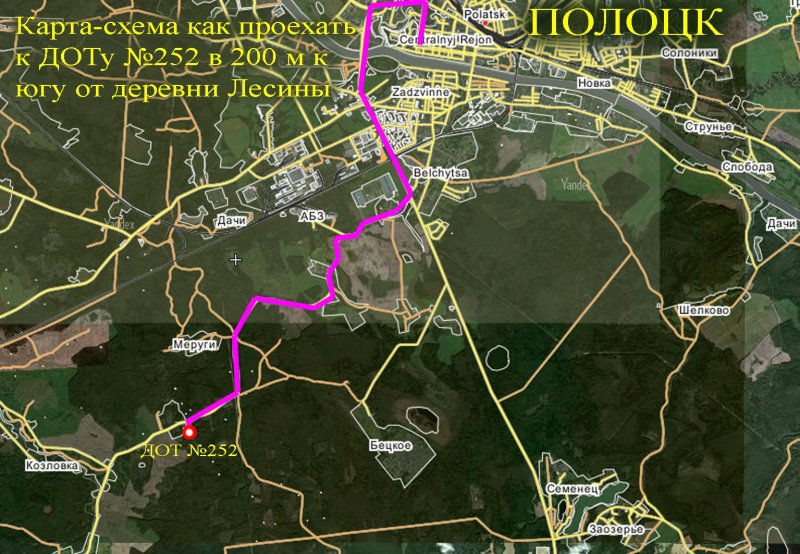

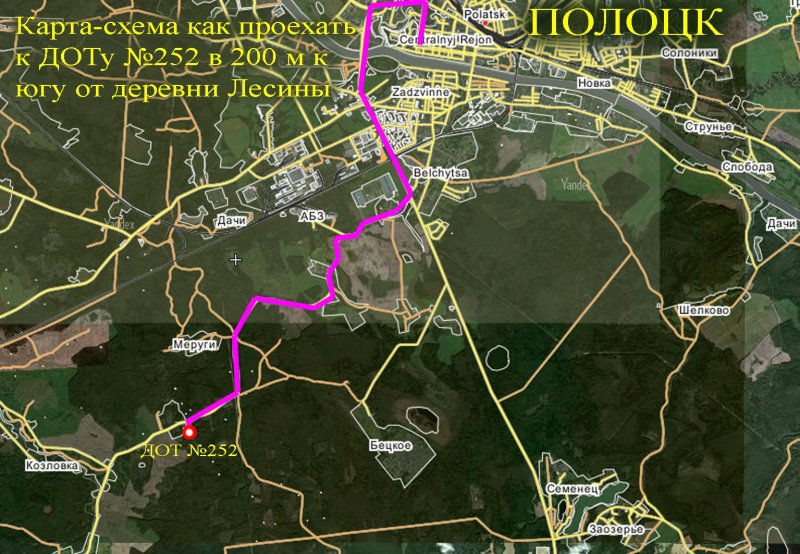

В 10 км к юго-западу от Полоцка, в двухстах метрах южнее деревни Лесины на пологой высотке расположен ДОТ №252. Несколько лет назад рядом с ДОТом был вырублен лес, посему увидеть его с дороги думаю будет не трудно.

Летом 1941 года ДОТ оборонял гарнизон из состава 43-го пулеметного батальона. Батальон формировался перед самым началом войны, комсостав его в Полоцк стал прибывать 22-го июня, позже уже в ходе боев на формирование гарнизонов ДОТов Полоцкого укрепрайона прибывали бойцы и командиры запаса из города Москвы. Как показывают некоторые документы, их направляли на самые ответственные участки, где немцы могли сильно напирать. Но людей не хватало, посему в ДОТах находящихся не на самой передовой, а несколько в глубине обороны, как менее подготовленные, часто оказывались призывники из Полоцкого и соседнего районов, например из Ветринского (был такой) или Ушачского. Не будем забывать, что штатный гарнизон Полоцкого укрепрайона еще до войны был переведен в Гродненский УР, где и принял бой в июне 1941 года...

Исходя из этого есть основания полагать, что ДОТ №252, судя по всему, оборонялся нашими земляками в июле 1941 года.

Задачей ДОТа было прикрытие с юга Лесин, где был командно-наблюдательный пункт, контроль дороги идущей от Заскорок на Полоцк и поддержка соседних с ним ДОТов пулеметным огнем.

В бой ДОТ вступил лишь 13-го июля 1941 года. До той поры немецкие разведгруппы, появлявшиеся у Лесин 3-6 июля 1941 года отстреливались либо нашими стрелками полевого прикрытия, либо выдвинутыми вперед ДОТами №268 и №267, что в поле по бокам дороги юго-западнее Лесин.

13-го июля 1941 года немцы силами 7-ми дивизий пошли на решительный штурм Полоцкого укрепрайона. На подходе у них было еще 8 дивизий, которые войдут в соприкосновение с нашими войсками, оборонявшими Полоцк (силой в 1 дивизию) к 15-му июля.

Три дня неся потери, делая по 4-5 атак в день гитлеровцы штурмовали полоцкие ДОТы. За это время лишь у д. Матейково в Северном секторе укрепрайона 86-ая пехотная дивизия Вермахта, создав подавляющее превосходство в силах, сумела прорвать нашу линию фронта.

В районе Лесин за эти три дня 37-ой пехотный полк 6-ой пехотной дивизии Вермахта так и не сумел продвинуться, о чем свидетельствуют как боевые документы и карты с обеих сторон, так и воспоминания участников событий. Например, в своем описании штурма полоцких ДОТов в районе деревни Гомель 15 июля 1941 года батальонный врач Генриха Гаапе упоминает, что нигде в тот день немцы не смогли южнее Двины прорваться к Полоцку, кроме как у д. Гомель к вечеру 15-го июля (Вечером 15-го июля, войска полоцкого боевого участка, оборонявшие Полоцк, уже отошли от Полоцка на Невель согласно приказа штаба 22-ой армии).

Гарнизоны ДОТов у д. Гомель вынуждены были 15-го июля 1941 года принять неравный бой, чтобы прикрыть отход своих основных сил, и выполнили свой долг с честью. А вот у гарнизонов в районе д. Лесины был шанс отойти.

Предшествующие бои 13-14 июля у Лесин показали гитлеровцам, что им противостоит упорный, решительный противник, и дальнейшие атаки на том направлении приведут к неприемлемым потерям, поэтому в 15-му июля командование 6-ой пехотной дивизии стянуло все свои части и артиллерию для прорыва к самой южной оконечности Полоцкого укрепрайона к д. Гомель.

Посему, думается, гарнизон ДОТа №252, сражавшийся в своем ДОТе 13, 14 и до 15.00 15-го июля 1941 года, выполнив свою задачу, мог отойти к Полоцку. Успел он выйти к мостам через Двину до отхода наших из города, который был назначен на 18.00 или нет, мы не знаем, но возможность такая у красноармейцев была...

ДОТ №252 батальонного района обороны "Ф" относился к типу «Б двухэтажный». Вооружение: три 7,62-мм станковых пулемета системы Максима на пулеметных станках Юшина и два 7,62-мм пулемета ДП.

ДОТ относится к типу "Б", то есть был способен защитить гарнизон и командование от попаданий снарядов калибра до 203 мм включительно...

Кратко о его судьбе можно сказать несколькими строками:

ДОТ №252 был построен в 1930-ом году в числе первых 47-ми сооружений основной линии обороны. ДОТ принял бой 13-15 июля 1941 года. Свою задачу выполнил, врага на назначенный командованием срок задержал, к Полоцку не допустил. В 1942 году ДОТ после изучения был взорван немецкими саперами. Добит в наше время мародерами-металлоломщиками...

На фотографиях 1-7, сделанных Виталием Овчаровым в ходе наших совместных исследований 2017 года я написал комментарии, которые помогут немного разобраться с планировкой ДОТа. На фото 8 - карта схема, которая поможет найти ДОТ в Полоцком районе. На фото 9 - эскиз чертежа верхнего этажа ДОТа или, иначе, протокол моих полевых исследований 2017 года.

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x831

увеличить до 870x1200 |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 16 Mar 2025, Sun, 15:20 Заголовок сообщения: Добавлено: 16 Mar 2025, Sun, 15:20 Заголовок сообщения: |

|

|

ДОТ №284 батальонного района обороны "Ф"

ДОТ тип «Б двухэтажный»

Информация для составления Учетной карточки на ДОТ №284:

***

Вооружение: три 7,62-мм станковых пулемета системы Максима на пулеметных станках Горносталева и два 7,62-мм пулемета ДП.

Состав помещений:

Верхний этаж:

1. Сквозник. Для его обороны у гарнизона имелось и два 7,62-мм пулемета ДП.

2. Противохимический тамбур

3. Помещение в котором располагались вентилятор КП4В и шахта люк-лаз в нижний этаж сооружения.

4. Помещение коменданта ДОТа, оборудованное перископом, радиостанцией и узлом телефонной связи.

5. Западный каземат на 1 Х 7,62-мм станковый пулемет системы Максима на пулеметном станке Юшина

6. Центральный южный каземат на 1 Х 7,62-мм станковый пулемет системы Максима на пулеметном станке Юшина

7. Восточный каземат на 1 Х 7,62-мм станковый пулемет системы Максима на пулеметном станке Юшина

Нижний этаж:

8. Помещение для фильтровентиляционной установки

9. Помещение для энергоустановки

10. Убежище оборудованное нарами для отдыха личного состава гарнизона ДОТа

11. Помещение под сквозником, в котором располагались склад боеприпасов, аварийный выход, ввод бронированного телефонного кабеля.

ДОТ представлял собой массивное двухэтажное железобетонное сооружение, принадлежащее к типу защиты МI и приспособленное к длительной самостоятельной обороне.

Перед входом в само боевое сооружение расположен крытый бетонный хоздворик размером 3 на 2 метра. Здесь гарнизон жил, готовил пищу, вел охрану входа в убежище. Дворик хоть и бетонный, но защитить при обстреле тяжелой артиллерией мог только лишь от осколков, так как его толщина всего 20 см. Сверху в хоздворик вел люк размером метр на метр оборудованный скобтрапом на стене.

Вход в сооружение закрывался бронированной дверью толщиной 10 мм и был прикрыт сквозником с двумя решетчатыми дверьми, которые простреливались из амбразур обороны входа. Таким образом, ДОТ имел практически круговой обстрел. Амбразуры были оборудованы пулеметными станками Юшина и имели широкие сектора обстрела. В центре верхнего этажа сооружения располагалось помещение коменданта ДОТа, оборудованное перископом, радиостанцией и узлом телефонной связи. Между входом и помещением коменданта располагается противохимический тамбур. Казематы отделялись от противохимического тамбура деревянными тяжелыми герметичными дверьми.

В правой части верхнего этажа сооружения находился люк-лаз со скобтрапом в убежище, располагавшееся в нижнем этаже ДОТа. Убежище было оборудовано нарами в два яруса для отдыха части гарнизона, колодцем, местами складирования боеприпасов и продуктов питания. В отдельном помещении в правой части нижнего этажа размещалась фильтровентиляционная установка. В отгороженной двумя деревянными герметичными дверьми части небольшого помещения под сквозником размещались аккумуляторные батареи.

ДОТ №284 как и весь батальонный район обороны "Ф" был построен в 1930-ом году в числе первых 47-ми сооружений основной линии обороны, начавшейся строиться западнее Полоцка в первую очередь на Фариновско-Лесинском направлении, как наиболее приближенном к государственной границе в то время.

ДОТ относится к типу "Б", то есть был способен защитить гарнизон и командование от попаданий снарядов калибра до 203 мм включительно, к слову, таким был главный калибр крейсеров того времени...

Найти ДОТ не трудно, он находится недалеко от проселочной дороги (см карту-схему).

На Фариновско-Лесинском направлении (в 12-ти км юго-западнее Полоцка) летом 1941 года оборону в ДОТах держали бойцы и командиры 43-го пулеметного батальона.

ДОТ №284 боевых повреждений не имеет. ДОТ прикрывал южный фланг батальонного района обороны "Ф" от обхода противником с юга. Немцы дойти до него в июле 1941 года так и не сумели. Гарнизон ДОТа, очевидно, выполнив поставленную задачу, согласно приказу, отошел к своим к середине дня 15-го июля 1941 года. Переправившись на северный берег Двины в Полоцке красноармейцы имели возможность присоединиться к основным силам войск Полоцкого боевого участка...

В 1942 году ДОТ после изучения был взорван немецкими саперами...

Ниже фото 2017 года нашего коллеги-исследователя Виталия Овчарова с моими краткими комментариями.

увеличить до 1200x900

увеличить до 900x1200

увеличить до 900x1200

увеличить до 1200x900

увеличить до 1200x823 |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 22 Mar 2025, Sat, 10:36 Заголовок сообщения: Добавлено: 22 Mar 2025, Sat, 10:36 Заголовок сообщения: |

|

|

Решил уделить внимание описанию, пусть вкратце, ДОТов новых типов - 1938 - 1939 годов постройки.

Правильней конечно их называть ДОСами - долговременное оборонительное сооружение, но аббревиатура созвучна с ДОС - дом офицерского состава, поэтому в своих статьях во избежание путаницы я предпочитаю называть все бетонное - ДОТами - долговременная огневая точка. Научно-публицистический характер моих статей такое отступление от догм допускает...

Итак рассмотрим ДОТ №24 Ветринского опорного пункта.

Это пулеметная долговременная огневая точка.

увеличить до 1200x719

увеличить до 1200x851

На фото 1-2 - чертеж этого ДОТа, сделанный после войны в ходе инвентаризации сооружений Полоцкого укрепленного района гвардии майором Богомазовым. Чертежи через Полоцкий музей Боевой Славы удалось добыть в Генштабе РБ лет 20 назад.

На фото 1. видно, что толщина напольной (передней) стены и перекрытия (крыши) составляет 1,8 метра. Для защиты от бетонобойного снаряда тяжелой артиллерии калибра 210 мм хватило бы и 1,5 м. Стало быть ДОТ защищал гарнизон от калибра снарядов 240-250 мм, а это очень тяжелые осадные пушки, которые противнику можно было притащить к опорному пункту лишь со скоростью чуть превышающей скорость пешехода. Стало быть задачу прикрытия границы на время мобилизации в 2-е недели ДОТы могли выполнить. Мобильные силы противника им при грамотной обороне сделать ничего бы не смогли.

На практике наши ДОТы нового поколения Опорных пунктов показали даже меньшую устойчивость, чем старые ДОТы на основной линии обороны. Связано это с тем, что ДОТы эти были не достроены, не оборудованы (особенно отрицательную роль оказало отсутствие связи) и не вооружены штатным вооружением.

Если с защитой гарнизонов от навесного огня немецкой артиллерии и минометов ДОТы нового поколения справились отменно, то противостоять огню артиллерии по амбразурам прямой наводкой они уже не смогли. Главная причина была в том что амбразурные узлы в них просто отсутствовали.

увеличить до 1000x639

Амбразуры ДОТов в сражении с гитлеровцами выглядели как огромные дыры размером 1,5 х 1,5 м заваленные мешками с песком (как на фото 3). Конечно же мешки с песком никак особо защитить от огня прямой наводкой из какой-нибудь зенитки калибра 88-мм не могли, и героические защитники ДОТов гибли в неравном бою.

В старых ДОТах со старыми, но установленными амбразурными узлами, размер амбразуры был 25 х 25 см - в них даже попасть трудно из-за размера; а в новых ДОТах - проемы амбразур без амбразурных узлов имели размер 1,5 х 1,5 метра. Как говорится, без комментариев...

Еще важным фактором сказавшимся на продолжительности обороны Ветринского опорного пункта стало подавляющее численное и артиллерийское превосходства врага. В том районе почти отсутствовала артиллерийская поддержка ДОТов со стороны нашей артиллерии.

К 3-му июля 1941 года Зыгин пытался подтянуть к Ветрино артиллерию 56-го артполка, но не успел, бои на следующий день разгорелись уже у Фариново...

Штатное основное вооружение ДОТа №24 должно было состоять из трех установок 7,62 мм пулеметов Максим на станке НПС-3, которые имели значительную броню: его амбразурное яблоко имело толщину 200-мм.

Если бы эти амбразурные узлы были установлены в ДОТе, то попытки немцев обстреливать амбразуры прямой наводкой закончились бы для них плачевно. Так, к примеру, Ирин, воевавший в подобном ДОТе на госгранице у Августовского канала, вспоминал, что при попытке немецкой артиллерии пострелять по их амбразурам, наши бойцы из ДОТа перестреляли орудийную прислугу гитлеровцев и те побежали звать на помощь танки...

В ходе наших полевых исследований, проведенных совместно с Виталием Овчаровым весной 2017 года, мы выявили боевые повреждения ДОТа №24 - его обстреливали с северо-западной, западной и юго-западной стороны из стрелкового вооружения и противотанковых пушек калибра 37 мм (возможно 20-мм зениток). Так как, повреждений на ДОТе №24 не так уж и много, ДОТ №24 находится в тылу опорного пункта, прикрывая Ветрино с севера, то думаю гарнизон ДОТа сумел отойти к своим по завершению боев за Ветринский опорный пункт 3-4 июля 1941 года. Впрочем, много по ДОТу или мало стреляли ныне судить трудно еще и потому, что летом 1941 года наши бойцы накануне боев делали обваловку ДОТа грунтом и дерном, которые часть попаданий приняли на себя.

На фото 4-9 можно посмотреть как выглядели пулеметные установки НПС-3, которые так и не были установлены в наши ДОТы опорных пунктов.

увеличить до 784x1056

На фото 10. Карта расположения сооружений и их нумерации, которую через Полоцкий музей Боевой Славы удалось добыть в Генштабе РБ лет 20 назад. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 23 Mar 2025, Sun, 9:04 Заголовок сообщения: Добавлено: 23 Mar 2025, Sun, 9:04 Заголовок сообщения: |

|

|

О штатном вооружении ДОТов опорных пунктов 1938-1939 годов постройки в районе нынешнего Верхнедвинска и Ветрино, то есть о том вооружении, которое там должно было стоять, но так там и не было установлено:

Сооружения Смульковского, Шатровского, Нижне-Хоминского, Булыйского и Ветринского опорных пунктов представляли собой, в сравнении с ДОТами основной линии ПО УРа 1930 – 1932 гг. постройки, качественно новые фортификационные сооружения, однако и их можно отнести к переходному типу, если сравнивать с долговременными огневыми сооружениями (ДОСами) более поздней постройки на новой границе СССР.

Дело в том, что в связи с напряженной военно-политической ситуацией в Европе с их возведением спешили и их бетонирование велось одновременно с разработкой нового оборудования, новых амбразурных узлов и нового вооружения для них. Поэтому строители предусмотрели возможность установки в новые ДОСы основного вооружения как старых типов, так и перспективных, находящихся в разработке.

Так в артиллерийских полукапонирах была предусмотрена возможность установки как артиллерийских казематных установок обр. 1932 года для 76-мм пушки обр. 1902 г., так и перспективных, находящихся в разработке 76-мм артиллерийских казематных установок Л-17.

Наружная ширина амбразур в артиллерийских полукапонирах составляла 1500 мм. Помним, что короба амбразур 76-мм артиллерийских казематных установок Л-17 первоначально имели длину 1500 мм с толщиной брони 80 мм, а затем соответственно были уменьшены до 1350 мм и 60 мм.

Орудийно-пулеметные полукапониры и фронтальные долговременные огневые сооружения возводились по тем же принципам. Их планировалось вооружить 45-мм/7,62- мм орудийно-пулеметной казематной установкой ДОТ-4 в большем по размеру каземате, и пулеметной казематной установкой НПС-3 для 7,62-мм станкового пулемета Максим - в меньшем. Впрочем в случае с задержкой поставок вооружения, что нередко случалось в 30-е годы, оба каземата могли быть вооружены пулеметами.

Основное вооружение пулеметных полукапониров и фронтальных пулеметных долговременных огневых сооружений должно было состоять из двух пулеметных казематных установок НПС-3 для 7,62-мм станкового пулемета Максим.

В качестве вспомогательного вооружения долговременных сооружений для самообороны и ведения огня через амбразуру обороны входа, которая была оборудована старыми бронезаслонками РЗ-31, планировалось использовать 7,62-мм пулемет обр. 1929 г. Дегтярева Танковый (в реальных боях 1941 года использовался 7,62-мм пулемет обр. 1929 г. Дегтярева Пехотный).

В реальность наши ДОТы нового поколения Опорных пунктов, увы, так и не были достроены, оборудованы и вооружены штатным вооружением. Возможно ряд ДОТов частично и получил штатные установки, но верных данных об этом пока нет, есть лишь косвенные свидетельства.

увеличить до 900x598

увеличить до 1200x871

увеличить до 1035x1200 |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 24 Mar 2025, Mon, 12:44 Заголовок сообщения: Добавлено: 24 Mar 2025, Mon, 12:44 Заголовок сообщения: |

|

|

О первом гарнизоне Полоцкого укрепрайона начала 20-х годов прошлого столетия:

На протяжении 20-х годов ХХ столетия не существовало специальных частей предназначенных для защиты узлов обороны Полоцкого укрепрайона. На их содержание попросту не хватало средств. В то время всецело полагались на более универсальные общевойсковые воинские части, которые с началом войны должны были занять подготовленные заранее укрепления.

С сентября 1920 года Полоцкий район сосредоточения располагал пятитысячным гарнизоном в составе: 154-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии, 12-го батальона по охране железной дороги, караульной роты, 144-го эвакуационного госпиталя, 43-их объединенных курсов командного состава, а так же частей 11-ой стрелковой дивизии 15-й армии.

11-ая стрелковая дивизия принимала участие в боях с белополяками в районе озера Шо (50 км на юго-запад от Полоцка), Ушачи (35 км на юг от Полоцка), Камень (50 км южнее Полоцка) с начала 1920 года. Она участвовала в майском и июльском наступлениях Западного фронта, а после неудачной Варшавской операции вновь отошла к Полоцку, где и дислоцировалась, пока в декабре 1921 года не отбыла на подавление Кронштадтского восстания.

В ноябре 1920 года после ряда сражений в район Полоцка вернулась 17-я стрелковая дивизия, которая на Полоцком направлении долгое время сражалась с поляками на протяжении Советско-польской войны. Это была одна из старейших и опытнейших дивизий Красной армии. Она была сформирована из уроженцев Витебской и Смоленской области приказом Военного Совета Смоленского оборонительного района от 23 октября 1918 года путем слияния 1-й Витебской и 2-й Смоленской пехотных дивизий. С ноября 1920 года непродолжительное время 17-я стрелковая дивизия вела бои с бандами Булак–Балаховича и Савинкова, сторонники которых перешли демаркационную линию 25 октября.

Судя по всему, голод в Приволжских губерниях, вызванный неурожаем 1921 года, и Кронштадтское восстание побудило Реввоенсовет произвести ротацию воинских частей по всей стране, чтобы исключить подавление многочисленных крестьянских восстаний против политики военного коммунизма воинскими частями с личным составом, набранным из той же местности.

Поэтому в декабре 1920 года 17-я стрелковая дивизия

передислоцируется в Нижний Новгород, а 13 декабря получает новое наименование: 17-я Нижегородская стрелковая дивизия. В тоже время на смену 17-ой стрелковой дивизии для борьбы с бандами в Витебскую область прибывает из Поволжья 5-я стрелковая дивизия – так же одно из старейших соединений РККА. Сформирована она была приказом Приволжского ВО от 23 сентября 1918 года в районе Пензы как 2-я Пензенская пехотная дивизия, 6 октября она переименована в 5-ю стрелковую дивизию. С 13 декабря 1920 года носит наименование 5-ой Саратовской стрелковой дивизии. С апреля 1920 года эта дивизия принимала участие в операциях Советско–польской войны в составе Западного фронта. 8 декабря 1921 года, с передислокацией в Витебск, она переименовывается в 5-ю Витебскую стрелковую дивизию. С января 1922 го-да 5-я Витебская стрелковая дивизия переводится в Полоцк, весной передислокация ее частей была завершена.

В январе 1921 года в зданиях бывшего Полоцкого кадетского корпуса были открыты 43-е Глубокские курсы командного состава, переименованные вскоре в Полоцкие объединенные курсы комсостава. Начальником их и военкомом был герой Гражданской войны, большевик, латышский стрелок Я.Ф. Фабрициус.

На протяжении 1921-1922 годов силами смешанных комиссий производились работы по уточнению и остолбованию новой госграницы. Так в Полоцке и его окрестностях появились первые пограничные части 1-ой пограничной дивизии, которые по мере формирования, сменяли на границе и освобождали от ее охраны общевойсковые соединения Красной армии. Погранотряд в Полоцке первоначально расположился в зданиях на центральной корпусной площади города (ныне площадь Свободы), здесь находился штаб пограничного отряда. Впоследствии с изменением дислокации отрядов пограничной охраны, эти здания были переданы ГПУ (б. ВЧК) и городской милиции.

В 1921 году в Полоцком уезде продолжали действовать банды Булак–Балаховича, Савинкова, зеленых, красно–зеленых. Во время войны борьба с ними велась лишь эпизодически, не хватало сил. На исходе же 1921 года за их ликвидацию было решено взяться основательно. Помимо регулярных частей в операциях по уничтожению банд принимали участие пограничники, курсанты 43-их объединенных курсов комсостава и даже вооруженная охрана организаций и предприятий города...

увеличить до 1200x876

На фото:

Полоцкий уездный комитет Российской Коммунистической партии большевиков. Слева начальник Полоцких объединенных курсов комсостава Я.Ф. Фабрициус. Полоцк. РСФСР. 1920 год. Фото из фондов Национального Полоцкого историко–культурного музея–заповедника |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 28 Mar 2025, Fri, 10:04 Заголовок сообщения: Добавлено: 28 Mar 2025, Fri, 10:04 Заголовок сообщения: |

|

|

ПОЧЕМУ СТОЛЬ МОГУЧИЕ СООРУЖЕНИЯ, КАКОВЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕТРИНСКИЕ И "ВЕРХНЕДВИНСКИЕ" ДОТЫ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 1941 ГОДА ВСТРЕТИЛИ ВРАГА НЕ БУДУЧИ ВООРУЖЕНЫ И ОБОРУДОВАНЫ КАК ПОЛАГАЕТСЯ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ:

(повтор статьи от мая 2017 года)

С приходом к власти в Германии А.А. Гитлера военно-политическая обстановка в Европе стала стремительно меняться и не в сторону всеобщего пацифизма. Экономическая экспансия на мировой арене сопровождалась усиленной милитаризацией внутри Германии и развязыванием малых войн.

В связи с резко меняющейся обстановкой на заседании ГВС РККА 21 мая 1938 года обсуждался вопрос "о развитии существующих и строительстве новых укрепленных районов". На нем, помимо всего прочего, были озвучены взгляды на новые укрепленные районы с новыми типами сооружений: Основу огневой защиты узлов обороны и опорных пунктов должны были составлять в основном фланкирующий огонь пулеметов и противотанковых орудий, огонь артиллерии из долговременных огневых сооружений (фронтальный огонь применялся из глубины обороны и на второстепенных направлениях), а так же огонь полевой тяжелой артиллерии крупных калибров с заранее подготовленных позиций...

По итогам заседания ГВС РККА 21 мая 1938 года уже через два месяца 15 июля 1938 года должны были быть разработаны ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ долговременных фортификационных сооружений нового типа.

Особо акцентировалось внимание на разработку НОВОГО казематного ВООРУЖЕНИЯ с шаровой установкой его в амбразуре долговременного огневого сооружения.

То есть еще и вооружение было только в проекте...

Рекогносцировку в районах ВЕТРИНО И РЕКИ САРЬЯНКИ западнее и северо-западнее нынешнего Верхнедвинска планировалось окончательно завершить к 30 августа 1938 года. Для работ по доусилению укрепленного района, в качестве рабочей силы, привлекался саперный батальон с приписным составом, призываемым в две очереди на три месяца каждая.

С 15 сентября этот батальон дополнительно укомплектовывался невойсковиками. Саперный батальон располагался лагерями на обводе Полоцкого укрепленного района и выполнял подготовительные работы к строительству новых сооружений, а также производил работы по приведению в порядок и дооборудованию существующих сооружений.

С началом осени 1938 года НАЧАЛОСЬ интенсивное строительство сооружений новых опорных пунктов Полоцкого укрепленного района.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ: В июне 1939 года согласно Плану развития РККА 1938 - 1939 гг. предусматривалось формирование ГАРНИЗОНОВ для новых ОПОРНЫХ ПУНКТОВ.

К ЛЕТУ 1939 ГОДА планы по доусилению и развитию Полоцкого укрепленного района были детально проработаны и вылились в конкретный план строительства 1939-1940 года, по которому ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ МНОГО МНОГО ВСЕГО (Освея, Росица, Смульково, Маслово, Луначарское и Ветрино).

К началу военных действий связанных с вводом советских войск в Западную Белоруссию было забетонировано 24 сооружения Росицкого узла обороны второго типа, состоящего на тот момент времени из 11 сооружений в опорном пункте Росица, 7 - в опорном пункте Шатрово, 6 - в опорном пункте Хомино, а так же 6 сооружений в Смульковском отдельном опорном пункте №1 и 15 - в Ветринском отдельном опорном пункте №4, а так же подготовлены площадки и накопано много котлованов под новые ДОТы.

Казармы нового укрепленного района, как его зачастую называли в документах того времени, располагались в населенных пунктах: Таклиново, Росица, Смульково. В Ветрино с казармами было проще, так как там располагались подразделения 17-ой стрелковой дивизии (55-ый стрелковый полк), которые могли потесниться.

В связи с возвращением Западной Белоруссии в состав БССР, исчезновением с карты Европы агрессивного соседа Польши, и подписанием договора о ненападении между СССР и Германией, высшее военное и политическое руководство страны позволило себе "несколько расслабиться". На основании директивы ВС Белорусского Фронта от 19 октября 1939 № 0019781, в связи с изменением государственной границы предложено было от части сооружений отказаться и при необходимости заменить их полевой фортификацией; несколько сооружений планировалось достроить.

Вскоре на заседании ГВС РККА от 21 ноября 1939 года был заслушан доклад "Об организации и численности Красной Армии", одним из пунктов которого было принято решение в связи с изменившейся обстановкой считать необходимым укрепленные районы БВО, в том числе и Полоцкий упразднить. Все существующие боевые сооружения в упраздняемых укрепленных районах законсервировать, организовав их охрану.

В феврале 1940 г. начальник Генерального штаба в директиве Военным советам Киевского и Западного Особых военных округов особо оговаривал, что до возведения укрепленных районов по новой государственной границе существующие укрепрайоны не консервировать, а поддерживать в состоянии боевой готовности.

Летом 1940 года было осуществлено возвращение Прибалтики в состав СССР.

У Полоцкого укрепленного района после этого ОТБИРАЮТ ГАРНИЗОН: 28 августа 1940 года управление коменданта (штаб) Полоцкого УРа, 9-й отдельный пулеметный батальон и 232 отдельная рота связи передаются в Гродненский УР начавший строиться на новой границе. 10-й отдельный пулеметный батальон остался в Полоцком укрепленном районе для охраны ДОТов, городков и складов.

КОНСЕРВАЦИЯ: В сентябре 1940 года сооружения Полоцкого укрепленного района были законсервированы. Прежде всего снимались вооружение, боеприпасы, перископы, телефонные аппараты и различное имущество. Все это было размещено на складах в полной готовности к выброске на рубеж.

Документы свидетельствуют, что сооружения, забетонированные в 1938-1939 гг. в укрепленном районе считалось "необходимым довести до полной боевой готовности, с тем, чтобы они составили прочно укрепленный тыловой рубеж". К сожалению, целый ряд военачальников смотрели на укрепленные районы "как на отжившие и утратившие свое оперативно-тактическое значение", что приводило зачастую "к самостихийному производству работ по консервации УРов".

Сложившаяся ситуация была обусловлена, в немалой степени, форсированными темпами строительства 20-ти новых укрепленных районов на новой границе СССР, на которые привлекалось все больше людей и ресурсов. К сожалению из-за огромного объема работ промышленность не успевала в намеченные сроки обеспечивать их всем необходимым. Создание новых укрепленных районов в некоторых округах "находилось в полном провале из-за отсутствия материалов, транспорта и механизмов"...

Оборудование и вооружение, которое планировалось установить в сооружения нового поколения Смульковского, Шатровского, Нижне-Хоминского, Булыйского (эти 4 опорных пункта в районе Нынешнего Верхнедвинска) и Ветринского опорных пунктов было перенаправлено на оснащение боевых сооружений укрепленных районов, возводимых на новой границе, а вот оборудование и вооружение со старых огневых точек 1930-1932 гг. постройки туда не отправлялось, так как оно уже считалось устаревшим и конструктивно не подходило для сооружений построенных по новым проектам.

Таким образом, оборудование и вооружение именно старых точек 1930-1932 гг. постройки сохранилось к началу войны на окружных складах, располагавшихся в окрестностях Полоцка. Следует отметить, что сохранилось оно во многом благодаря профессионализму командного состава 50-ой стрелковой дивизии (укрепленный район стал подчиняться ее командиру), имевшего за плечами многолетнюю школу службы в укрепленном районе.

На фото ДОТы Ветринского опорного пункта

увеличить до 716x1200

увеличить до 947x789

P.S.: Первоначально написал целую статью с ссылками на документы, но потом решил сократить для популяризации темы среди нормальных людей. Для "жителей архивов" статья была бы конечно скомпонована иначе... |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 01 Apr 2025, Tue, 9:07 Заголовок сообщения: Добавлено: 01 Apr 2025, Tue, 9:07 Заголовок сообщения: |

|

|

"В гостях у приведений" - такие мысли навевают фотографии, сделанные в довольно сырую погоду в ДОТе №50 батальонного района обороны "Б" Полоцкого укрепленного района севернее Бело-Матейково.

На фото:

увеличить до 1000x750

1. Вид на центральную часть каземата. Справа напротив центральной амбразуры торчит кусок деревянного пулеметного станка Горносталева.

увеличить до 1000x750

2. Вид на северную амбразуру - правее видна разрушенная при подрыве перегородка между центральным и боковым казематами.

увеличить до 1000x750

3. На стенах был деревянный противооткол покрытый листовым железом. Противооткольное покрытие стен служило для защиты гарнизона от осколков бетона, которые при попадании тяжелого снаряда в ДОТ отскакивали от стен внутри сооружения и ранили гарнизон.

увеличить до 750x1000

4. Сгнивший бак для воды. Дополнительный бак водяного охлаждения соединялся с кожухом пулемета резиновыми патрубками. При помощи ручного насоса вода из дополнительного бака, попадала в кожух пулемета. При таком эффективном охлаждении ствола пулемет мог вести непрерывную стрельбу очень долгое время не перегреваясь, не теряя в точности стрельбы и в надежности, что было очень важно при отражении массированных атак пехоты, для чего, в общем-то, ДОТы и строились. Дополнительный бак располагался под амбразурой на полу и кроме того служил опорой для ног пулеметчика, который сидя на подвижной части пулеметного станка Горносталева ногами поворачивал станок упираясь в бак, осуществляя грубую наводку пулемета расположенного на верхней подвижной части станка (см фото 5.)

увеличить до 1000x758

увеличить до 1000x750

увеличить до 1000x758

6-10. ФВУ - фильтро-вентиляционная установка, через которую посредством ручного насоса подавался наружный воздух внутрь ДОТа в боевых условиях. ФВУ служила средством коллективной защиты гарнизона от газовых атак противника. Помним, что в Первую Мировую войну применение химического оружия в позиционной войне было не таким уж редким случаем...

увеличить до 1000x758

увеличить до 1000x750

увеличить до 1000x750

На фото 8-10 ФВУ без верхней крышки видна сотовая структура - наполнитель не сохранился конечно же, но устройство в принципе понятно. Еще в конце 20-х - начале 30-х годах такие ФВУ часто в документах называли "Американского типа" - работали как центрифуга. Более ранние ФВУ, например В ДОТах Белинского и Залесского 1927-1928 годов постройки, были похожи на кузнечные меха... |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Komissarov VL

Зарегистрирован: 02.02.2011

Сообщения: 1796

Откуда: Полоцк

|

Добавлено: 11 Apr 2025, Fri, 19:40 Заголовок сообщения: Добавлено: 11 Apr 2025, Fri, 19:40 Заголовок сообщения: |

|

|

Информация для составления Учетной карточки на ДОТ №35:

*** Характеристики ***

№35 ДОТ-М2

Класс защиты: М2

Вооружение: три 7,62-мм станковых пулемета системы Максима на пулеметных станках Горносталева и один 7,62-мм пулемет ДП.

Состав помещений:

1. Коленчатый тупик, защищавший входную дверь от удара взрывной волны от близкоразорвавшегося снаряда - ее переотражение от стен тупика гасило удар. Коленчатый тупик закрывался решетчатой дверью. Первоначальная функция ее заключалась в предотвращении доступа в ДОТ посторонних с одновременным обеспечением проветривания внутренних помещений, а уже потом стало понятно, что решетка в бою будет противоштурмовой и сквозь нее можно держать под обстрелом вход из амбразуры обороны входа.

2. Центральный каземат на один станковый пулемет системы Максима. У входа в него располагался вентилятор КП4В. В центре – пост коменданта ДОТа, оборудованный перископом.

Каземат от коленчатого тупика закрывала дубовая «тяжелая деревянная герметичная дверь» толщиной 100 мм оббитая листовым железом 1 мм толщины.

3. Южный каземат на один станковый пулемет системы Максима, у тыльной стены которого располагался узел связи.

4. Северный каземат на один станковый пулемет системы Максима. Здесь же по проекту должен был располагаться нортоновский колодец, однако остатки его установки в этом ДОТе найдены у входа в сооружение.

5. Справа от входа в коленчатый тупик располагается пристройка легкого типа для фильтровентиляционной установки.

В 1934 году оборудование ДОТа было полностью завершено. Маскировался ДОТ №35 первоначально камуфляжной окраской, но после проверки 1937 года система маскировки была кардинально переделана и ДОТ получил маскировку под холм. Противооткольная защита состояла из листов котельной стали. Амбразурные узлы П-31.

ДОТ №35 - типичная для Полоцкого укрепленного района 3-хамбразурная огневая точка. Вход в сооружение прикрыт тупиком, закрывающимся в свою очередь стальной решетчатой дверью, подступы к которой простреливались из амбразуры обороны входа. Необходимо отметить, что противохимический тамбур в ДОТах типа М не предусматривался. Тупик и боевое отделение разделяла деревянная тяжелая герметичная дверь. Боевое отделение, оборудованное деревянными пулеметными станками Горносталева (ПС-31, «СТАД») c системой отвода пороховых газов. В центральной части ДОТа у амбразуры обороны входа находился пост коменданта, оборудованный перископом и радиостанцией. ФВУ располагалась в стандартной пристройке легкого типа с толщиной стен 280 мм, находящейся у тыльной стены ДОТа рядом с входом. Маскировался он под холм при помощи вмурованных над амбразурами стальных каркасов, на которых натягивалась стальная и маскировочная сети, а также маскировочной камуфляжной окраской с зелеными и темно-красными пятнами. ДОТ был хорошо вписан в склон у вершины песчаной гряды.

ДОТ №35 располагается в ложбине впереди высоты, на вершине которой расположен АНП №42 – командно-наблюдательный пункт командира батальона. С фронта ДОТ прикрыт болотами и грядой холмов, на одном из которых расположен КП-ОТ №34. Условия местности позволяли ДОТу №35 прикрывать пулеметным огнем подступы к ДОТам №33 и №34 и обстреливать автодорогу и железную дорогу Полоцк- Верхнедвинск, а также осуществлять защиту АНП №42 от атак пехоты противника с фронта.

*** Боевые действия ***

С утра 8 июля 1941 года у переднего края батальонного района «А» развернулись ожесточенные бои. Здесь западнее Боровухи-1 шоссе гитлеровской 19-ой танковой дивизии врага, ринувшейся в прорыв к Полоцку по самому короткому пути, здесь преградил десяток ДОТов, общая численность гарнизона которых была человек 150. Их прикрывало всего лишь 4 пушки, по памяти было здесь у наших две 45-ки и 2-е пушки калибра 76-мм УСВ. Встретили они на дороге десятки гитлеровских танков на прямой наводке, подбили по нескольку танков врага, дезориентированного внезапным огнем наших ДОТов со всех сторон, артналетом нашей тяжелой артиллерии и взрывами немецких танков на наших минах. В итоге первый организованный натиск врага быстро развалился на отдельные операции по штурму каждого нашего ДОТа в отдельности, как писали немецкие офицеры в своих отчетах позже. В какой-то момент немцы попытались ввести наших артиллеристов в заблуждение фокусом, который о у них удался на мостах в Двинске (Даугавпилс), выслав к нашим переодетых в форму Красной армии диверсантов, но наши их быстро обезвредили. Бои в тот день продолжались до глубокого вечера. Вот что гласят строки оперсводки 174-ой стрелковой дивизии: «8.7.41 г. 21:00 На Боровухинском направлении противник мелкими группами, накапливаясь в лощинах, пытался прорваться в направлении 42 точки (25 пульбат). Все попытки отбиты. Поддерживал миномётной батареей на направлении Игнатово, Владычино. Перед фронтом 156 пульбата была обнаружена мотоколонна, которая рассеяна нашим артогнём в разных направлениях. Противник мелкими группами ведёт разведку. 216-го полка 86-ой дивизии захвачен пленный 10-й роты». В тот вечер, поддерживая наши ДОТы, только 2-ая батарея 390-го гаубичного артполка выпустила по врагу 449 тяжелых снарядов.

В последующие дни гитлеровцы усиливали нажим, пытаясь пробиться по шоссе через Боровуху на Полоцк, одновременно подтягивая на помощь немецкой 19-ой танковой дивизии сюда пехоту сначала 86-ой пехотной дивизии, а затем 206-ой.

В течение 9 июля 1941 года наши «вели бой с противником, наступающим и блокирующим ДОТы в пунктах Заручевье, Залесье, Осеротки, Махирово - в северном секторе УР». Бой шел тяжело, враг проводил операции по блокированию ДОТов. Не обходилось и без трудностей, так в 18.00 в оперсводке 62-го стрелкового корпуса указывается, что часть передовых ДОТов под воздействием сильного огня противника были оставлены гарнизонами, однако уже в 21.00 мы читаем в оперсводке №7 штаба 174-ой дивизии следующие строки: «Части дивизии продолжают оборонять Полоцкий УР. На северном секторе продолжались бои против противника, наступающего и блокирующего ДОТы в пунктах Заручевье, Залесье, Осеродки, Махирово. В результате сильного боя наши части удерживали ДОТы УР и заняли первым батальоном 494-го стрелкового полка номера ДОТов, которые были брошены самовольно гарнизонами УР».

В течение дня 10 июля 1941 г. в направлении Махирово 6 ДОТов было блокировано противником, 2 из них взорвано (речь о попытках подрыва ДОТов, а не о фатальном взрыве ДОТа, бой за Батальонный район обороны «Е»).

Вечером в 19.30 нашими наблюдателями было обнаружено движение немцких танков по дорогам Матюши – Владычино. Танки и 200 автомашин мотопехоты по дороге Матюши – Игнатово (Игнатово было рядом с нынешним мостом через реку Дриссу на автодороге Полоцк - Опочка). К исходу дня 10 июля 1941 года противник сгруппировал на правом фланге обороны 174 стрелковой дивизии и частей укрепрайона до 100 танков, 200 автомашин-транспортеров и 30-40 орудий (19-я танковая и часть сил 14-ой моторизованных дивизий, а также 86-ая пехотная дивизия гитлеровцев). Стало ясно, что 19-ая танковая дивизия Вермахта, обломав зубы о наши ДОТы под Боровухой и оставив вдоль шоссе на Полоцк десятки горящих танков, бронемашин, мотоциклов, пошла пытаться обходить Полоцкий укрепрайон северней.

Но на замену ей пришла относительно свежая гитлеровская 206-ая пехотная дивизия, штатная численность которой на момент нападения на СССР была около 16 тыс. человек. Нажим противника не ослабевал. 174-я стрелковая дивизия и части укрепрайона вели упорный бой в Северном секторе Полоцкого укрепрайона. Особенную активность в этом секторе противник проявлял на участке Владычино – Махирово.

12-го июля 1941 года «На фронте 174 СД противник продолжает свои атаки в направлении Боровуха 1-я, с одновременным накапливанием мотопехоты и танков в лесах западнее Ленинский луч и Фариново (12 км ю-з. Полоцка). Все атаки противника в направлении Боровуха 1-я в течение 11 июля 1941 года и в ночь на 12 июля 1941 года отбиты».

Держались наши в укрепрайоне под Боровухой-1 до середины дня 15-го июля 1941 года, дав возможность отойти основным силам войск 174-ой дивизии с артиллерией и части сил укрепрайона, а затем выполнив задачу по приказу, гарнизоны оставив для прикрытия в Дотах по 2 – 3 бойца стали отходить на восток. Немцы заметили это и предприняли массированную атаку пехотой, те храбрецы, что остались в ДОТах так и погибли в них в бою, а начавшая отход часть нашего героического 25-го отдельного пулеметного батальона наткнулась на вышедшую уже нам в тыл 86-ую пехотную дивизию врага у деревни Гамзелево. Был бой, часть наших вырвалось, часть погибла, часть попала в плен…

*** Боевые повреждения ДОТа №35 ***

Следы подрывов амбразур, пристройки под фильтр и обсадной трубы перископа ярко свидетельствуют о героизме красноармейцев гарнизона ДОТа №35, которые даже будучи окружены врагом при штурме не сдавались и до последнего продолжали сражаться. В ходе моих неоднократных походов-экскурсий со школьниками и педагогами многих школ, ребята не раз находили в ДОТе и рядом с ним стреляные гильзы, как от советских, так и от немецких патронов, что еще раз указывает на накал боев в этих местах в далеком 1941 году.

*** Результаты поисковой работы на ДОТе №35 ***

В сентябре прошлого года наш поисковый отряд «Разведчики воинской Славы», 52-ой отдельный специализированный поисковый батальон ВС РБ, совместно с российским 90-ым поисковым батальоном из города Гатчины проводили поисковые работы на ДОТе №35. В результате были подняты останки трех красноармейцев, героически погибших в бою в июле далекого 1941 года. Один из бойцов был обнаружен внутри ДОТа, второй на входе, третий в хоздворике, очевидно, что помимо ведения огня по врагу из пулемета им приходилось отбиваться в последнем бою от окружавших их со всех сторон гитлеровцев. Также была обнаружена ложка с инициалами одного из погибших красноармейцев «ДВИ».

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x799

увеличить до 1200x908

увеличить до 1200x908

увеличить до 1200x799 |

|

| Вернуться к началу |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

Вы не можете вкладывать файлы

Вы можете скачивать файлы

|

|